Насколько эффективно метро в Новосибирске? Отвечают сибирские урбанисты

Узнали, как относятся к единственному в Сибири существующему метрополитену общественники из Омска, Томска, Красноярска и самого Новосибирска

Новосибирский метрополитен ввели в эксплуатацию в декабре 1985 года. И здесь Новосибирску сильно повезло (хотя этот тезис под вопросом): в отличие от Омска и Красноярска, где метро либо законсервировали, либо строят 30 лет. Поэтому мы решили узнать — а как к новосибирской подземке относятся сами горожане? И что думают урбанисты из других сибирских городов?

Небольшая справка:

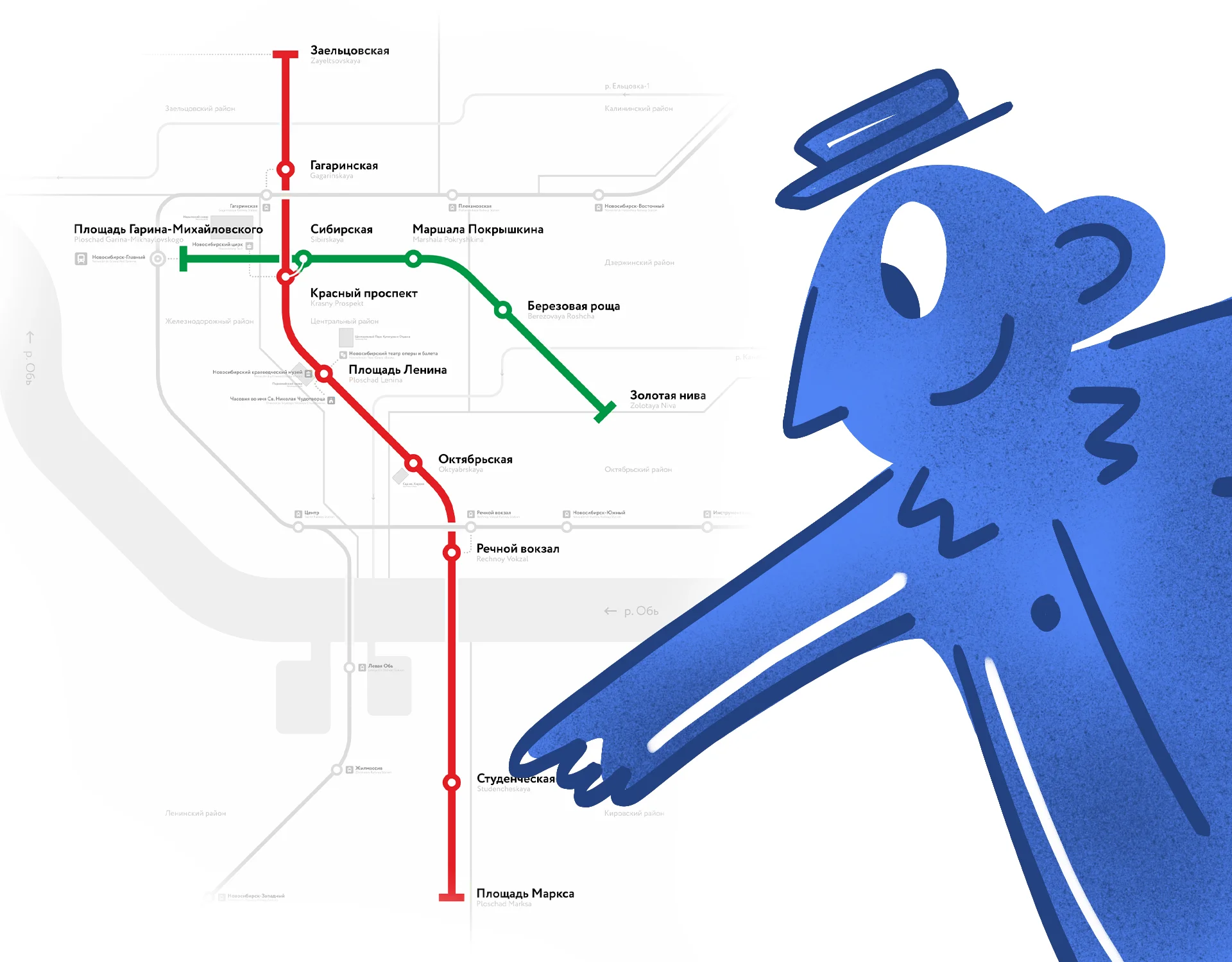

Сейчас новосибирская подземка состоит из двух веток — Ленинской и Дзержинской — и 13 работающих станций. Четырнадцатая станция «Спортивная» сейчас находится в стадии строительства, и ввести ее в эксплуатацию планируют в октябре 2023 года.

- 77,3 миллиона пассажиров воспользовались услугами новосибирской подземки в 2022 году — и более двух с половиной миллиардов человек было перевезено всего за годы работы метрополитена;

- 2 минуты 45 секунд — минимально возможный интервал движения поездов на Ленинской линии;

- В 30 рублей обойдется один жетон для поездки в метро;

- 206 000 пассажиров проходят через новосибирский метрополитен среднесуточно;

- Метрополитен в Новосибирске является: первым в мире по длине метромоста, третьим по загруженности в России, четвертым в России по числу станций;

- 104 вагона входят в подвижной состав: 24 вестибюля, 32 эскалатора на семи станциях и 15 подстанций входят в систему подземки;

- Строительство и проектирование станции «Спортивная» обошлось более чем в 2,7 миллиардов рублей;

- А к 2050 году согласно генплану города на Ленинской линии должны появиться станции: «Авиационная», «Космическая» и «Родники», а также «Связистов» и «Чистая Слобода».

К метро в Новосибирске я отношусь положительно, пользуюсь им довольно часто. Не отрицаю, что сам проект метро в СССР создавался больше для поддержания статусности города, чем для разгрузки реального пассажиропотока, поскольку со строительством метро разрушался другой эффективный транспорт — трамвай. Так, метро показывает хороший результат в Новосибирске и сейчас работает, а другой транспорт год от года планомерно уничтожался.

— Также у строительства метро был и другой смысл — чтобы можно было использовать его как укрытие при военных действиях, и такого результата, конечно, не дает любой другой вид транспорта. Но с оглядкой на прошлое можно сделать вывод: в существующей ситуации из-за разрушения общественного транспорта и неспособности власти сделать выделенные полосы метро является спасением для новосибирцев.

Из недостатков подземки, которые можно выделить здесь и сейчас:

- Во-первых, недоступность метро для маломобильных граждан и неудобство для людей с детской коляской и грузом;

- Во-вторых, явный недостаток — устаревшие составы;

- В-третьих, актуальная боль: новая станция «Спортивная», которая строится с «опережением графика»: ее пассажиропоток гарантированно будет низким, а скорость передвижения ухудшится для всех пассажиров красной линии;

- И в-четвертых, на данный момент федеральные деньги точно не будут тратиться на строительство новосибирского метрополитена, а региональные средства, скорее, будут тратиться на разработку проектов поддержания мифологических станций.

Самое важное достоинство, которое есть у новосибирской подземки: это строгий график с минимальными отклонениями. Из-за этого метро в нашем городе очень популярно — особенно после 21:00, когда с другим общественным транспортом может и не повезти.

— Региональные власти, конечно, переводят на муниципальный контракт наземный транспорт, но без выделенных полос и трамвайных путей эффективность его намного ниже, чем у метро.

Для того, чтобы сделать единственный в Сибири реально существующий метрополитен более эффективным и удобным, нужно, по мнению Вячеслава Удинцева:

- Увеличить количество составов, желательно — заменить их на новые и более комфортные для пассажиров;

- Проверить рельсовое полотно и заменить рельсы там, где требуется;

- Уменьшить временные интервалы движения поездов, чтобы добиться загруженности вагонов до 60 %;

- Добавить лифты — для удобства передвижения маломобильных граждан и пассажиров с колясками и сумками;

- Организовать простые пересадочные пункты с метро на наземный транспорт;

- Разработать тарифы, которые бы позволяли жителям пользоваться не только метро, но и другими видами общественного транспорта в совокупности, то есть создать возможность пользоваться пересадочными транспортными картами.

К сожалению, транслировать опыт новосибирского метрополитена как удачный в других городах Сибири — это очень дорогая утопия. Считаю, что сибирским городам нужно развивать трамвай, троллейбусное и автобусное движение. Это и дешевле, и на малых дистанциях быстрее.

— Давайте посмотрим на опыт работы метро в Екатеринбурге и Казани: там даже свет приглушают для экономии энергии, а интервалы движения поездов намного длиннее, чем в Новосибирске. В городах Сибири не хватает общественного транспорта и выделенных полос, нужно сначала эти вопросы закрыть, а уже после можно будет и обсуждать вопрос строительства метро других городах. А в исторических районах сибирских городов в качестве компромиссного решения можно приглядеться к метротраму.

Петр Гуськов, автор блога «Новосибирск головного мозга», также уверен — восприятие новосибирской подземки в качестве панацеи — не лучшая идея. И вот почему:

Безусловно, сейчас новосибирское метро помогает городу и играет ключевую роль в мобильности граждан и процветании бизнеса. И Новосибирску реально повезло, что сложнейший с экономической и инженерной точек зрения проект был реализован на 90 % еще во времена СССР.

— Но с другой стороны, ветки метрополитена привлекают алчных застройщиков, которые отрывают любые свободные куски земли в погоне за наживой, лоббируя точечную застройку, часто — с нарушением регламентов и просто нормальных условий для жизни горожан. Эти застройщики опять же создают дополнительную пассажирскую нагрузку на и без того перегруженные станции.

Прежде всего метро — это один из видов городского транспорта, который должен быть грамотно встроен в транспортную систему города. Только комплексный подход позволит добиться оптимального использования метрополитена.

— Поскольку комплексно на транспортную проблему в городе никто не смотрит, то у всех есть уверенность, что нам нужны новые станции метро в продолжение существующих веток. Однако новые станции на краях веток кардинально не решат проблему мобильности города, а только лишь сильнее загрузят центральные (где и сегодня в часы пик очень сложная посадка).

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Петра Гуськова, смогли бы стать новые линии метро — в том числе кольцевые — но разработаны они должны быть с учетом новых реалий развития застройки спальных районов, в связке с планами развития городской транспортной сети (включая набирающие популярность виды личного городского транспорта).

Если смотреть на ситуацию реалистично, то такая «стройка века» не под силу Новосибирску, пока наш город не станет столицей России. А в мире «крутого будущего», где бизнес и государство думают прежде всего о своём главном ресурсе — людях, метро, безусловно, смогло бы значительно повысить мобильность городской среды на сложных участках. И оно точно найдет своё применение в любом городе-миллионнике, в том числе и в Сибири.

На мой взгляд, в новосибирском метрополитене, в отличие от Самарской подземки, например, имеется адекватная трассировка направлений: понятно, кто этим видом транспорта будет пользоваться, для кого он построен и насколько это дело эффективное. Круто, что реально обслуживаются ветки метро, а дополнительно имеется 150 км трамвайного полотна, чтобы подвозить до станций людей из отдаленных районов. То есть чиновники не просто построили метро, чтобы было, а еще и подумали, как людей к нему свезти. Это плюс.

— Но есть и нюансы: например, зеленую ветку необходимо продлить, но на это нужно много денег. А метро в Новосибирске, как известно, предприятие убыточное, и большая часть выручки тратится на поддержание метрополитена. А что, если представить себе, сколько из этих денег можно было бы потратить на закупку трамваев, автобусов или даже реконструкций городских пространств?

Справка:

По данным «Коммерсанта», МУП «Новосибирский метрополитен» по итогам 2022 года показал выручку в размере более 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 18 000 рублей. В 2021 году предприятие получило 1,9 млрд рублей выручки и 16 000 рублей чистой прибыли, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Два года назад — в 2020 году — метрополитен получил убыток в размере 328,1 млн рублей

Почему так получилось? Казалось бы, нормальная трассировка — имеется, продуман подвоз людей до остановочных пунктов. Но проблема в том, что ради двух коротких линий метрополитена нужно содержать очень дорогую инфраструктуру. И это не окупается, поскольку комплексно транспортные задачи не решаются: проблему перевоза того количества пассажиров, которые проходят через метро, можно было бы решить куда дешевле. Но это не значит, что метро надо закрывать, нет: но и такой опыт транслировать в другие города Сибири бессмысленно.

— На мой взгляд, при строительстве метро нужно закладывать наземные участки метрополитена, и это отчасти решило бы проблему дорогого в будущем обслуживания. Для человека тоже так было бы проще с точки зрения пересадки, когда не нужно спускаться под землю. В Новосибирске не строили станций глубокого заложения, и есть проблема с лифтами, не везде они есть. Особенно эта сложность касается маломобильных групп населения.

Почему бы не обратить внимание на развитие трамвайного сектора? Скорость составов — такая же, платформа — меньше, пассажиропоток и наполняемость составов — выше, в этом случае вполне возможно повысить регулярность их хождения без потери качества транспортного обслуживания и без повышения стоимости билета.

Зачем содержать подземку в относительно небольшом городе России по сравнению с Москвой и Питером, если вы не собираетесь строить кучу новых станций метро, и вам не на что содержать эту бешеную инфраструктуру?

Метрополитен, которого нет — это омская история. Эдакое метро Шредингера. Омский метрополитен должен был стать третьим в Сибири после Новосибирского и строящегося Красноярского, девятым в России и семнадцатым на территории бывшего СССР. Но не стал.

- Строительство омского метро началось в 1992 году; планировалось пустить его сначала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах, но в мае 2018 года правительство Омской области приняло решение заморозить строительство.

- Так, в Омске построили всего одну станцию метро, остальные же открыть так и не успели. И эту самую станцию «Библиотека имени Пушкина» горожане используют как пешеходный переход и даже культурное пространство.

Если кому и присматриваться с укоризной к опыту новосибирского метрополитена, так это омичам, у которых любви с подземкой так и не случилось. Автор блога «Комнатный урбанист», пожелавший остаться анонимным, поделился своим мнением об эффективности новосибирского метро.

К большому сожалению, в Новосибирске я не бывал, но обещаю исправить это в ближайшем будущем. Своё мнение я построил за счет статей про Новосибирский метрополитен и различных открытых данных по нему.

Конечно, Новосибирское метро является советским наследием. Но в отличие от других советских метрополитенов оно является достаточно эффективным проектом, который спасает город от транспортного коллапса.

— 10 из 13 станций были построены в советские времена, и без этих исходных данных в российских реалиях нельзя было бы добиться столь эффективных показателей. Поскольку за последние 30 лет строительства ввели в эксплуатацию всего 3 станции. Поэтому можно сказать, что Новосибирску крупно повезло запрыгнуть в число городов с метро.

Сложно выявить проблемы подземки, будучи удаленным от нее, метро нужно «прочувствовать». Но при изучении Новосибирского метрополитена сразу бросилась в глаза его недоступность для маломобильных категорий граждан и людей с ограниченными физическими возможностями.

— Думаю, стоит начать с приспособления существующих станций для всех категорий граждан города. Первым делом — дооборудовать все станции лифтами для спуска на станции.

Чтобы сделать единственный в Сибири реально существующий метрополитен более эффективным и удобным, возможно, стоит рассмотреть создание подвозящих маршрутов для связи отдалённых районов города с метрополитеном.

— В позднее вечернее время делать синхронизацию прибытия поездов на станцию и отбытия автобусов по маршрутам, давать возможность бесплатной пересадки в автобусы. Это позволило бы увеличить покрытие города метрополитеном, куда его ещё не успели провести.

Но надо понимать: точно не стоит гнаться только за метрополитеном, забивая на весь остальной общественный транспорт

— Когда люди просят строительство метрополитена в своём городе, они хотят не само метро как вид транспорта, а качество транспортного обслуживания метрополитена, а именно:

- Предсказуемость прибытия транспорта на остановку;

- Частота движения — транспорт должен ходить часто;

- Работа до позднего вечера (а ещё круче создание ночных маршрутов);

- Скорость передвижения.

Маршрутная сеть города должна строиться эволюционно: если не справляется обычный автобус > строим метробус, если он перестает справляться с потоком пассажиров, то переходим на следующий уровень и строим трамвай... И так далее, пока не дойдет до уровня метрополитена.

Глупая затея, когда на маршрутах города работают ГАЗели и ПАЗики, сразу перескакивать на уровень метро. На мой взгляд, смысла строить метро ради метро — нет, а всё-таки необходимо исходить из реальных потребностей города. И только тогда то самое крутое будущее сможет наступить.

А вот метро в Томске пока не проложили и прокладывать не собираются. Но это не мешает томичам мечтать, а местным урбанистам — присматриваться к опыту других более крупных сибирских городов.

Так вышло, что метро ещё с советских времён — это показатель «мегаполиснутости» города. До сих пор многие транспортные энтузиасты рисуют воображаемые схемы метро своих городов. Так, Новосибирску повезло больше, чем Омску и Красноярску, и там успели построить значимое количество станций до разрухи 90-х. И самое главное — сумели выйти на левый берег Оби. Пожалуй, это и сделало их метрополитен третьим по успешности в стране.

— Сложно представить себе коллапс на мостах в Новосибирске, если бы не существовало альтернативы в виде метро. И сегодня новосибирская подземка, несмотря на стагнацию пассажиропотока (он сейчас меньше, чем в 90-е, и держится на одном уровне уже больше 10 лет) все-таки занял свою нишу в транспортном ландшафте.

Но насчет транслирования новосибирского опыта вопрос очень дискуссионный. В среде любителей транспорта спор «метро VS трамвай» длится уже много лет. На мой взгляд, если начинать с нуля, то лучше развивать трамвай.

— При сопоставимой провозной способности (а в Новосибирске она на обоих линиях не превышает 30 000 пассажиров/сутки), трамвайная линия обходится в несколько раз дешевле. А современные способы обособления, например, умные светофоры, позволяют добиться сравнимых с метро средних скоростей.

Плюс у метро расстояние между станциями намного больше. Не стоит забывать, что эксплуатация метро тоже обходится в копеечку. В том же Новосибирске метро перевозит порядка трети от всех пассажиров, а расходы на него превышают траты на весь остальной общественный транспорт, вместе взятый. То есть, выбрав скоростной трамвай вместо метро, город может содержать остальной транспорт в хорошем состоянии.

— На мой взгляд, для городов с населением меньше 3 миллионов человек (то есть все наши города, кроме двух столиц) лучше делать выбор в пользу трамвая. Но так как метро по-прежнему остаётся символом статуса и крутизны, многие, в том числе сибирские, города продолжают бороться за ометрошивание.